Em visita ao Brasil em 1930, o célebre pintor mexicano David Siqueiros pregou o fim da pintura de pincel que, a seu ver, estava ultrapassada e seria substituída por outras técnicas mais modernas. Em um debate que se seguiu a uma de suas palestras, o pintor Cândido Portinari o arguiu com uma de suas habituais provocações: “Siqueiros, você que defende tanto essa renovação de materiais na pintura, eu te pergunto: você prefere a poesia escrita à mão ou à máquina?” (1)

O chiste de Portinari me vem à mente ao refletir sobre a produção de objetos na América Latina. Apesar da riqueza dos tecidos, cerâmicas, artefatos de madeira e tantos outros feitos no continente – numa longa história, que precedeu e sucedeu a chegada dos conquistadores europeus –, na metade do século XX, a criação das primeiras faculdades de design ocorreu de costas inteiramente virada à cultura material local.

Objetos em pedra sabão, designer Heloisa Crocco, Ouro Preto, Minas Gerais

Foto Mariana Chama

Foto Mariana Chama

A institucionalização do design na região foi feita a partir da ruptura com o saber ancestral manifesto na cultura material do continente. O desejo deliberado de abolir o objeto feito à mão em prol do feito à máquina obedeceu à visão de que a tradição da manualidade era parte do passado de atraso, subdesenvolvimento e pobreza, que o futuro promissor proporcionado pelas máquinas nos faria superar. Em nome do progresso e da desejada inserção do Brasil no concerto das nações desenvolvidas, melhor seria sepultar essas práticas empíricas e substituí-las pelo Novo, com N maiúsculo, a redenção que seria trazida por um futuro pautado pelos princípios puramente racionais – a Ciência, a Técnica, a Metodologia.

O ideário racionalista gestado na Europa pós-Revolução Industrial veio para nós com muita força. Para tornar curta uma longa história, o primeiro porta-voz desse “espírito de época” para a área do design foi Gregori Warchavchik (Odessa, 1896 – São Paulo, 1972), que na década de 1920 defende, em manifesto e em artigos para jornais, uma arquitetura fundamentada na lógica – conceitos postos em prática por ele em seus projetos, que iam da “casca” do edifício aos seus interiores, incluindo móveis, luminárias e acessórios de construção. Outro momento decisivo se deu com a participação de Le Corbusier no projeto do edifício do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, inaugurado nos anos 1940, quando se difundiu mais fortemente entre nós a sua noção de “máquina para morar”. E o momento seminal especificamente relacionado ao design se dá com a criação da Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), no Rio de Janeiro em 1964, cujo programa de ensino foi inteiramente calcado naquele da Escola de Ulm, da Alemanha, de onde vieram inclusive alguns professores.

Importação acrítica

O design erudito no Brasil nasceu, portanto, acoplado às ideias bauhausianas da “boa forma”, ou do “bom design”. Se a “forma segue a função”, não é necessário atentar para as culturas locais, pois, obtida uma forma “adequada”, ela poderia se repetir indefinida e independentemente do tempo e do lugar. Essa filosofia tornou-se a força dominante na educação e prática do nosso design. Durante muitos anos, nossos designers de produto tentaram fazer objetos tão assépticos e puros quanto os alemães; e nossos designers, gráficos páginas e projetos tão limpos e secos quanto os da gráfica suíça, pois se supunha que só a adesão a um “estilo internacional” de design nos daria um passaporte para ascender ao reconhecimento internacional. As faculdades também prepararam seus alunos para o mercado da produção em série, típica das grandes indústrias dos países desenvolvidos.

“Somos netos da Bauhaus e filhos de Ulm”, costuma repetir o intelectual carioca Zuenir Ventura, um dos professores da Esdi. O historiador Rafael Cardoso observa que no Brasil “a experiência da Bauhaus acabou contribuindo para a consolidação de uma atitude de antagonismo dos designers com relação à arte e ao artesanato. Apesar de ser uma escola cheia de artistas e artesãos – ou talvez por causa disso – acabaram prevalecendo aquelas opiniões que buscavam legitimar o design ao afastá-lo da criatividade individual e aproximá-lo de uma pretensa objetividade técnica e científica” (2). A importação acrítica das ideias bauhasianas ocorreu também em outros países latino-americanos, notadamente Argentina e Chile.

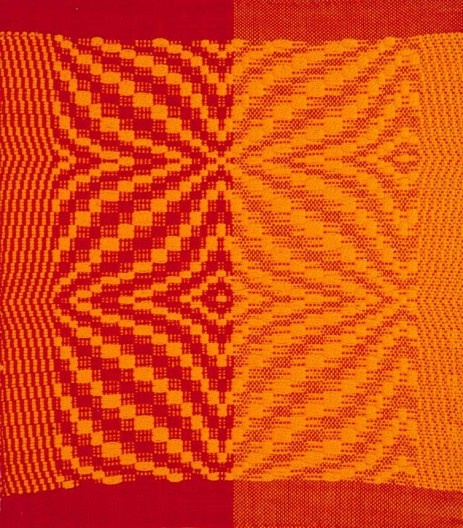

Padrões de repassos em colchas mineiras, tecelegam do Triângulo Mineiro

Foto Mariana Chama

Foto Mariana Chama

Não foi assim em outras regiões do mundo. Nos países escandinavos e na Itália, o desenvolvimento industrial se dá como uma (con)sequência do artesanal. Habilidades manuais trabalhadas nas corporações de artes e ofícios são a base para vários empreendimentos que depois se tornaram industriais. Materiais naturais, como as madeiras e as fibras vegetais, se fazem presentes. Na casa de Alvar Aalto, em Helsinque, transformada em museu, pude ver essa admiração pela cultura material local, feita à mão. O caso da empresa Alessi, na Itália, também ilustra à perfeição a evolução a partir dos conhecimentos artesanais, que não são substituídos, mas mantidos e renovados no decorrer dos anos.

Outro exemplo interessante, que tive a oportunidade de visitar em 2010, é o da Tichelaar – a mais antiga empresa da Holanda, fundada em 1572. Seu diretor atual, Jan Tichelaar, da 13ª geração da família proprietária da empresa, deixa claro que ainda hoje a manutenção de técnicas artesanais é parte indissociável do seu posicionamento no mercado, ao lado da parceria com designers contemporâneos como Hella Jongerius, Studio Makking & Bey e Roderick Vos.

Fora da Europa, um país em que a inovação industrial surge a partir e em consequência da sabedoria artesanal é o Japão. Tive a oportunidade de passar dois meses naquele país em 1998 para pesquisar o tema da tradição e inovação no design japonês, e meus interlocutores foram unânimes em reportar um vínculo muito forte entre o artesanato e as criações da indústria eletrônica, que à primeira vista pareceria totalmente desvinculada dessa herança artesanal.

Vozes contra a corrente

Voltando à América Latina, alguns poucos nomes se insurgiram contra a importação acrítica dos padrões de pensamento e prática da Escola de Ulm. Entre eles, vale a pena citar os dois nomes que a meu ver foram essenciais nessa resistência.

O primeiro é o de Aloísio Magalhães, artista plástico e designer pernambucano, que participou da criação da Esdi mas não comungava da hegemonia funcionalista. Convidado para a área de cultura do governo federal, Aloísio constituiu, em 1975, o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). Uma pergunta que Severo Gomes, então ministro da Indústria e Comércio, lhe fez a respeito do produto brasileiro deflagra a criação do Centro: “Por que não se reconhece o produto brasileiro? Por que ele não tem uma fisionomia própria?” Aloísio relata: “Minha resposta mais imediata foi que, para criar uma fisionomia própria de uma cultura, é preciso antes conhecer a realidade dessa cultura em seus diversos momentos”.

Padrões de repassos em colchas mineiras, tecelegam do Triângulo Mineiro

Foto Mariana Chama

Foto Mariana Chama

Os estudos elaborados pelo CNRC procuraram mapear, documentar e entender as riquezas materiais e imateriais da cultura brasileira. Eles se voltaram ao passado para extrair dele a força para o futuro, da mesma maneira que, na analogia de Aloísio, quanto mais para trás fosse a borracha de um estilingue, mais longe a pedra alcançaria. Esse conhecimento iria propiciar, a seu ver, uma ação que combateria a “homogeneização empobrecedora” ou o “achatamento do mundo”. Entre os estudos que fizeram, estão os relativos à transformação de pneus descartados em uma infinidade de novos produtos encontrados nas feiras do Nordeste e a tecelagem desenvolvida em tear manual na região do Triângulo Mineiro (3).

O outro nome é o da arquiteta Lina Bo Bardi. Recém-chegada da Itália, país com forte tradição das corporações de ofício, Lina se encanta com a capacidade do povo brasileiro de resolver seus problemas. Nas suas próprias palavras: “Essa parte da humanidade, levada pelas necessidades, a resolver por si mesma o próprio problema existencial e não possuindo esta pseudocultura, tem a força necessária ao desenvolvimento de uma nova e verdadeira cultura. Esta força latente existe em alto grau no Brasil, onde uma forma primordial de civilização primitiva, (não no sentido de ingênua, e sim composta de elementos essenciais, reais e concretos), coincide com as formas mais avançadas do pensamento moderno” (4).

Do design x artesanato ao design + artesanato

O fato é que eles foram vozes isoladas. Aloísio morreu cedo. Lina se insurgiu contra o próprio uso da palavra design e dedicou-se à prática mais do que à teoria ou ao ensino. As faculdades prosseguiram um ensino de design pautado pela busca do projeto para a reprodução racionalizada em série. Como a nossa América Latina continuava pouco industrializada, a consequência foi a estagnação do design e a falta de mercado de trabalho para os jovens recém-formados pelas faculdades.

Por outro lado, a tradição artesanal dos países ficava pulverizada, espalhada em áreas rurais de regiões pobres; e sofria de uma acentuada perda de significância cultural. As ricas tradições de produção manual, em que as comunidades faziam produtos para o próprio consumo e o de sua comunidade, passaram a sofrer com a concorrência do produto industrial importado da China, e os artesãos passaram a repetir as formas industriais e/ou a adotar estereótipos em sua produção. Em qualquer região do Brasil que se fosse, viam-se praticamente os mesmos “motivos”: cenas de neve ou fofos ursos polares, berries e outras delícias exclusivas do hemisfério, para não falar dos gnomos e de toda a dinastia de Patópolis, grassavam nos mais variados suportes artesanais, da cerâmica aos bordados e pinturas nos panos de pratos.

Em meados da década de 1980, começou timidamente um movimento dos designers em direção ao interior do país na busca de preservação de técnicas produtivas que haviam sido passadas através de gerações, mas com a incorporação de novos ares ao design. Sob o patrocínio de diversas instituições, entre elas o Sebrae, uma instituição voltada para os pequenos e médios empreendedores brasileiros, e a ArteSol, de incentivo ao artesanato como gerador de renda para populações carentes, os designers têm percorrido recantos longínquos do país realizando workshops que visam à melhoria da qualidade técnica e estética do artesanato.

Experiências de destaque

Entre os nomes que se destacam nessa aproximação, eu gostaria de citar os de Renato Imbroisi, que fez seu primeiro trabalho em 1986, em Minas Gerais, e Heloisa Crocco, que começou em 1993, com as oficinas de revitalização dos objetos em pedra-sabão em Ouro Preto. Ambos já trabalharam em dezenas de Estados brasileiros, com diferentes matérias-primas, e também estenderam a sua atuação para outros países. Renato Imbroisi levou a sua técnica para a África – já fez oficinas em Moçambique, São Tomé e Príncipe e iniciou há pouco um trabalho na Tanzânia; e Heloisa atuou no Uruguai, Colômbia e Venezuela. Um nome absolutamente importante na revitalização do artesanato – e, sobretudo, na valorização do artesão é o de Janete Costa – que, aliás, podemos situar também ao lado de Aloísio e Lina, já que Janete começou ainda nos anos 1950, em especial no Nordeste. Seu trabalho foi feito à margem das instituições, mas não com menor força.

Padrões de repassos em colchas mineiras, tecelegam do Triângulo Mineiro

Foto Mariana Chama

Foto Mariana Chama

Como iniciativa coletiva num local, ação muito relevante é desenvolvida pela Cooperativa de Trabalho Artesanal e de Costura da Rocinha/Coopa – Roca, criada em 1982 na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, que tem à frente TT Leal. Essas a meu ver são as ações e os nomes que inauguraram um tipo de trabalho, e o fizeram com muita competência e com excelentes resultados. E ainda fazem. Outros começaram e deram uma grande contribuição, como Lia Mônica Rossi, mas depois se dedicaram a outros campos de atuação.

Numa segunda leva – falando em termos cronológicos –, temos Lars Diederichsen, Fabiola Bergamo, Ronaldo Fraga, Jum Nakao, Tina Azevedo Moura, Lui Cuervo, Emile Badran, Paula Dip, Renata Meirelles e tantos outros. Bem mais recentemente, Marcelo Rosembaum. Na academia, merecem atenção o Imaginário Pernambucano, que funciona como um trabalho de extensão do curso de design da Universidade Federal de Pernambuco, e o grupo que se intitula Design Possível, ligado à Universidade Mackenzie, em São Paulo.

Na América Latina, uma iniciativa notável foi o Circuito Identidades Latinas, criado em 2003 pela argentina, hoje residente no Chile, Laura Novik e pela brasileira Celaine Refosco. Como Laura está conosco no seminário, é melhor que ela mesma fale dessa e de outras experiências no continente.

Alguns caminhos foram trilhados nessa aproximação. Podemos falar de ações de:

- melhoria das condições de trabalho dos artesãos;

- melhoria das condições técnicas do produto e de seus padrões de qualidade:

- aproveitamento das potencialidades dos materiais locais;

- desenvolvimento do design gráfico, das embalagens e dos pontos de venda dos objetos artesanais.

E – o que a meu ver é o mais importante – ações de “ancoragem” das referências formais dos objetos nas tradições culturais locais.

Iniciativas como essas mostram que está ocorrendo uma verdadeira revolução silenciosa – termo cunhado pelo australiano Kevin Murray, estudioso, pesquisador, e curador da área de design e artesanato e ativista do diálogo cultural Sul – Sul. Essa revolução é a da aproximação entre esses atores que estavam apartados, o design + artesanato, soma poderosa e fértil.

Trocas desiguais

Considero essa aproximação um fenômeno de extrema importância pelo impacto social e econômico que gera e por seu significado cultural. Tenho sido uma de suas ardorosas defensoras, propagando-a aos quatro ventos, como jornalista, como palestrante, como curadora de exposições, e também na minha passagem de quatro anos pela direção do Museu da Casa Brasileira.

No entanto, precisamos pôr o dedo na ferida: nessa onda, têm ocorrido também muitos equívocos, muitas experiências ruins. Elas decorrem das visitas episódicas, consultorias de até uma semana que rendem muita mídia para os designers que vão até as comunidades mas que não deixam nenhum saldo positivo nas comunidades, a não ser expectativas enormes quase sempre destinadas a se tornarem frustrações.

Exposição Puras Misturas, curadoria Adélia Borges. Pavilhão das Culturas Brasileiras, Parque do Ibirapuera, São Paulo, 2010

Foto Mariana Chama

Foto Mariana Chama

Um procedimento que grassou em algumas regiões foi a contratação de consultores a peso de ouro para fazerem, em rápidas visitas, um levantamento iconográfico de uma região. Até aí tudo bem. O problema é transformar esses elementos em cartilhas que reduzem as tradições locais a ícones carentes de significado, elas se tornam fórmulas desprovidas de conteúdo. As publicações que resultam desses levantamentos muitas vezes são caríssimas. Papel cuchê, impressão a quatro cores, capa dura, um coffee table book que pode servir para impressionar a visita desavisada, mas que não traz nenhum benefício para os artesãos.

Tenho dado muitas palestras pelo país e em algumas delas deparo-me com artesãos que, com muita timidez, me dizem ser incapazes de fazer seus trabalhos seguindo os ícones, muitas vezes sentindo que o problema está neles, em sua incapacidade, em sua falta de instrução, e não no processo. O erro está no gestor que deixa isso acontecer, e no designer que, cheio de empáfia, vai levar as suas certezas e as suas idiossincrasias às comunidades.

Tem ocorrido também a ida de equipes às comunidades com projetos prontos, cabendo aos artesãos apenas a elaboração com suas mãos de algo que outros conceberam. Foi o que ocorreu na visita de estudantes de uma universidade europeia em 2001, em Serrita, no sertão pernambucano, uma região com um tradicional trabalho em couro – selas e roupas para vaqueiros. Os estudantes vieram com protótipos prontos, feitos nas salas de aula, com visual lindíssimo. Mas qual o significado para os artesãos que os fizeram? Culturalmente, nenhum, pois não houve uma real troca. Economicamente, também, até onde sei, nenhum. Houve, sim, um prejuízo, pois os estudantes compraram a preço de banana uma antiga sela, que era um objeto simbólico para a comunidade.

Essa é uma postura que vê designers ou estudantes de design – ou seja, pessoas com instrução formal – como superiores aos artesãos, pessoas sem instrução formal. O que ocorre nesse caso é um encontro – ou um desencontro! – de desiguais. O poder, a clarividência, o domínio estão com os instruídos. Os “outros” entram com sua habilidade, seu jeito com as mãos e, no máximo, com a familiaridade com as matérias-primas.

Exposição Design popular da Bahia, curadoria Isabel Gouvêa, coordenação Adélia Borges. Museu da Casa Brasileira, São Paulo, 2004

Foto divulgação

Foto divulgação

Esses equívocos decorrem de vários fatores, entre eles o forte preconceito – literalmente, conceito pré-concebido – que atribui uma conotação de inferioridade às coisas feitas à mão e uma conotação de superioridade às coisas projetadas pelo intelecto. Isso perpassa fortemente a civilização ocidental. E em países onde a escravidão foi forte, como no Brasil, parece que se acentua. “Eles”, que não podem se dedicar a coisas de tão altas esferas, como “nós”, os instruídos, os esclarecidos, que fiquem com a pior parte – o trabalho em si, ou “pegar” no pesado, como se costuma dizer, usando um verbo que, aliás, pressupõe a manualidade.

A dicotomia entre quem trabalha com as mãos e faz e quem pensa com a cabeça e manda fazer está presente também na oposição entre cultura alta (intelecto) e cultura popular (reduto das mãos). Fala-se também da “alma do povo” presente em objetos populares. Isso quando se fala, porque em geral a cultura popular é cercada pelo silêncio. No ano passado, tive a satisfação de ser a curadora geral da exposição “Puras misturas”, que teve números superlativos: cerca de 1.650 peças expostas, de mais de 300 participantes, ocupando cerca de 2.500 m2 de um magnífico prédio projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A exposição marcava o retorno à vocação cultural do último edifício do principal parque da cidade de São Paulo que ainda era ocupado por repartições públicas. E mais: comportamento inusual em nossa época, ela foi totalmente bancada com recursos públicos, da Secretaria Municipal de Cultura.

“Puras misturas” recebeu uma pífia cobertura da imprensa, incompatível com o seu porte e também com a sua inovadora proposta: juntar, no mesmo espaço expositivo, artistas populares e eruditos, designers e grupos indígenas ou de artesãos para expressar os hibridismos e a mestiçagem da cultura brasileira, essa trama que, a nosso ver, constitui a força maior de nossa cultura, e que é tão poeticamente sintetizada na expressão “puras misturas”, de autoria de nosso grande escritor Guimarães Rosa (5). Em uma matéria no jornal Folha de S. Paulo – em que, aliás, a referência à cultura popular e ao artesanato é praticamente banida –, sobre a valorização do mercado de arte popular recente, em que se mencionava a criação do novo museu, saiu uma chamada de capa que a meu ver é um primor de revelação do preconceito que ainda se enfrenta nas raras vezes em que o silêncio é rompido. “Popular com pose”, era o título, ao lado de uma foto que retratava o artista sergipano Véio com uma expressão facial e corporal de extrema dignidade. Véio, na minha opinião, é na atualidade um dos dez melhores artistas brasileiros vivos e, se pode receber algum adjetivo, esse certamente não é o de popular, pois sua criação é até bem pouco palatável.

O desprezo se rompe apenas quando a cultura popular volta até nós validada pela metrópole. A pesquisa de anos do fotógrafo e historiador Titus Riedl no Cariri cearense a respeito dos fotógrafos ambulantes de Juazeiro do Norte, no Ceará, só ganhou legitimidade quando um autor como Martin Parr, jet set da cultura internacional, assinou um livro junto com Titus sobre o tema – e mesmo assim as loas foram para Parr.

Exposição Amor Líquido, peças de material reciclado dos argentinos Alejandro Sarmiento e Lujan Cambariere. Museu da Casa Brasileira, São Paulo, 2007

Foto Mariana Chama

Foto Mariana Chama

A meu ver, é melhor “deixar quieta” uma manifestação artesanal do que intervir sem cuidado, com pretensão. O potencial de “periculosidade” de uma intervenção malfeita é alto, e seus efeitos, muito nocivos. Quanto mais antiga uma tradição e mais “distante da civilização” a comunidade que a pratica, maiores são os perigos e maiores devem ser os cuidados.

Respeito é indispensável

O pressuposto básico dessa aproximação, dessa troca, deve ser o respeito. Respeito pelo ritmo do trabalho do artesão, respeito por signos que resistem há tempos, respeito por todo o sistema de símbolos que se encerra num objeto. Respeito pela “boniteza torta” – na bela expressão da escritora e folclorista Cecília Meirelles – dos objetos feitos à mão. Não levar para ele o universo do feito à máquina; perderia a graça e o encanto.

Os erros que foram cometidos até aqui deveriam servir para a nossa aprendizagem. Pessoalmente, não acredito em fórmulas mágicas nem em receituário; e não acredito em salvadores externos. Esse processo deve envolver sempre que possível profissionais de projeto daquela região específica. Os consultores externos podem ser interlocutores e detonadores, mas tem de haver continuidade com base em laços locais. É urgente refletir sobre os parâmetros éticos que devem ser observados nesse encontro, bem como compartilhar metodologias para que o verdadeiro diálogo possa ocorrer.

Um método que me parece bem respeitoso é o do Laboratório Piracema de Design, iniciativa que se define como um núcleo de pesquisa da forma na cultura brasileira e reúne uma equipe multidisciplinar, envolvendo designers de produto, designers gráficos, artistas plásticos e arquitetos, além de fotógrafos encarregados de registrar o processo, com a participação de Heloísa Crocco, José Alberto Nemer, Marcelo Drummond e Fabio Del Re, entre outros. Um de seus princípios é o de que “o artesão é soberano, ponto de partida e de chegada de qualquer intervenção”. Nesse sentido, toda uma técnica de aproximação foi desenvolvida, visando tornar o encontro um evento de interesse mútuo e retroalimentador. A compreensão é de que “o produto do artesão deve ser visto como materialização de seu complexo patrimônio cultural. Isso significa que toda a mudança no objeto implica também uma mudança na pessoa que o fez e, por consequência, no contexto ao qual pertence”. Outro princípio considera que a cultura é um elemento vivo para afirmar que a atividade artesanal deve ser abordada em sua profundidade antropológica. “Evitar a visão superficial é a única forma de operar as mudanças necessárias ao artesanato sem ameaçar sua identidade cultural”, afirmam.

Outro trabalho que merece ser observado quanto à metodologia para a identificação de ícones locais foi realizado pela equipe do Sebrae Pernambuco, composta de pernambucanos. Em vez de algo genérico, o foco num ponto específico da cultura local: o movimento do mangue-beat. Para contextualizá-lo, foram atrás de referências geográficas e históricas que permeiam os livros de Gilberto Freyre, Josué de Castro e João Cabral de Melo Neto, a música de Luiz Gonzaga, a pintura de Cícero Dias, as esculturas de Mestre Vitalino e Francisco Brennand. Depois dessa introdução, debruçaram-se no movimento musical do mangue-beat a partir de entrevistas com seus integrantes e decuparam ícones gráficos do movimento, como o caranguejo, a parabólica, a alfaia etc.

Exposição Design popular da Bahia, curadoria Isabel Gouvêa, coordenação Adélia Borges. Museu da Casa Brasileira, São Paulo, 2004

Foto divulgação

Foto divulgação

Uma das formas de aumentar o respeito pelos designers populares é aumentar o conhecimento a seu respeito, entender suas raízes, compreendê-lo, e então trazer à tona a riqueza, a criatividade, a verdadeira inteligência de seu trabalho – uma coisa mental! Alguns tipos de renda parecem exigir um sofisticado raciocínio matemático. Essa inteligência está manifesta também nas peças de design popular que encontramos pelas periferias de nossas cidades – churrasqueiras feitas de calotas velhas de pneus, postos de trabalho de vendedores ambulantes, embalagens, lamparinas, banquinhos que aproveitam móveis usados, instrumentos de pesca, brinquedos etc. São improvisações que revelam a capacidade fantástica do povo brasileiro de responder às suas necessidades do dia a dia com inventividade e criatividade. Iniciei a abordagem desse tema há alguns anos no Museu da Casa Brasileira e recentemente, em 2010, pude aprofundá-lo mais um pouco na mostra “Puras misturas”. Em minhas palestras no exterior, tenho observado um enorme interesse da comunidade internacional do design por essas experiências, que são manifestações inequívocas da sabedoria criativa popular. Alguns críticos, como o arquiteto e designer suíço Mario Botta, consideram que a comunidade internacional do design deveria prestar atenção nesses objetos espontâneos de países como o Brasil, que, a seu ver, revelam uma “nova essencialidade” (6).

O erudito que bebe no popular

Nessa observação, Botta tangencia o último fenômeno que vou abordar nesta palestra: o fato de que na América Latina não só os designers “eruditos” têm ido às comunidades desenvolver produtos com e para os artesãos. A outra mão de direção também está ocorrendo: recentemente, vários designers “eruditos” passaram a absorver uma forte influência do imaginário popular, fincando sua produção ou seu modo de fazer numa conexão com as condições locais ou, ainda, se utilizando diretamente desse fazer popular e artesanal em seu trabalho.

Este não é o lugar adequado para discorrer sobre esse fenômeno com a abrangência que ele suscita, no entanto não queria deixar passá-lo em branco. No Brasil, os irmãos Campana são os mais reconhecidos exemplos dessa prática. Mas não são, de maneira nenhuma, os únicos. No campo do design de produto, cabe falar de Mana Bernardes, Estúdio Manus, Marcelo Rosembaum, Domingos Tótora, Flávia Amadeu e todos aqueles que já citei no começo da palestra. Em moda, talvez um dos segmentos mais vibrantes hoje, temos nomes como Lino Villaventura, Ronaldo Fraga e Jum Nakao. Em design gráfico, Rico Lins, J. Cunha, Enéas Guerra e Petrônio Cunha.

Só conheci o trabalho de Petrônio, que vive em Pernambuco, em 2010, ao ver uma exposição de seu trabalho na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU/USP. Fiquei muito tocada com os cartazes feitos com letras recortadas em papel, num diálogo com a xilografia popular pernambucana – interessante notar que vistos à contraluz, os originais desse trabalho – os papéis com recortes – lembram rendas nordestinas. Compartilho da opinião de Chico Homem de Melo no catálogo da mostra, em que ele diz: “Em tempos de hegemonia do digital, a obra de Petrônio é uma lufada de ar fresco – ainda que possa parecer paradoxal o ar fresco vir de uma prática tão radicalmente artesanal. Há nesses cartazes uma maneira de pensar que está intimamente relacionada às mãos, ao estilete e ao papel. Nem mais nem menos do que o digital, apenas outra possibilidade de expressão e, por extensão, de pensamento. Temos muito que aprender com os recortes de Petrônio Cunha” (7).

Na Argentina, eu gostaria de citar Alejandro Sarmiento, que faz um fantástico trabalho de reaproveitamento de plástico PET e montou com Lujan Cambariere o grupo Satori, dedicado a oficinas com artesãos e grupos de moradores a partir do uso de materiais reciclados. E ainda o grupo Usos, que atua em Jujuy, no norte da Argentina, uma região pobre na confluência com a Bolívia. Ali, Carlos Gronda e Arturo de Tezanos Pinto fazem desde 1999 um trabalho na área de móveis, tapetes, carpetes e tapeçaria aproveitando os materiais locais, tais como couro, lã de lhama e uma grande variedade de árvores nativa. Podemos falar ainda de Martin Churba, em moda, que recupera e reinventa de maneira absolutamente original a tradição têxtil argentina.

No Chile, os trabalhos em crina de cavalo de Paula Leal trazem um novo alento a esse material tão peculiar daquele país, e que era usado tradicionalmente em objetos figurativos, como flores e borboletas.

O valor do manual

Voltando à provocação do Portinari no início desta conversa, minha primeira reação foi inequívoca: à poesia escrita à mão ou à máquina, eu prefiro a poesia boa. O foco não deveria estar na técnica, e sim na qualidade do resultado do trabalho... No entanto, depois de me deter para escrever – no computador – este texto, pus-me a pensar no caso da Mana Bernardes, que também está neste seminário, e nos poemas escritos em sua caligrafia tão peculiar, que faz parte indissociável de sua criação e do seu jeito de estar no mundo; e em muitos outros casos de outros designers e de outras linguagens da cultura. No tempo desta escrita, por exemplo, pude assistir a uma magnífica ode à ligação entre caligrafia, pele humana, poesia e sexualidade: o filme The pillow book, de Peter Greenaway, traduzido no Brasil para O livro de cabeceira. E o fato é que, neste preciso momento, tenho a tendência de achar que Portinari não tinha razão, pois a tecnologia empregada altera, sim, mais do que o resultado, o caráter de um trabalho.

Eis um dos mais belos textos sobre artesanato de que tenho notícia, do mexicano Octavio Paz: “Feito com as mãos, o objeto artesanal conserva, real ou metaforicamente, as impressões digitais de quem o fez. Essas impressões são a assinatura do artista, não um nome, nem uma marca. São antes um sinal: a cicatriz quase apagada que comemora a fraternidade original dos homens. Feito pelas mãos, o objeto artesanal está feito para as mãos: não só o podemos ver como apalpar”.

Exposição Design popular da Bahia, curadoria Isabel Gouvêa, coordenação Adélia Borges. Museu da Casa Brasileira, São Paulo, 2004

Foto divulgação

Foto divulgação

Esse magnífico escritor, que em 1990 ganharia o Prêmio Nobel de literatura, escreveu essas palavras ainda em 1973, e já detectava: “Ainda há poucos anos era opinião geral que o artesanato estava condenado a desaparecer, deslocado pela indústria. Hoje acontece precisamente o contrário: para bem ou para mal, os objetos feitos à mão já fazem parte do mercado mundial. Os produtos do Afeganistão e do Sudão se vendem nas mesmas lojas onde se podem comprar as novidades do desenho industrial italiano ou japonês. O renascimento é notável, sobretudo, nos países industrializados e afeta tanto o consumidor como o produtor. Onde a concentração é maior, assistimos à ressurreição dos velhos ofícios de oleiro, carpinteiro, vidreiro; muitos jovens, homens e mulheres, enfastiados e enojados da sociedade moderna, retornaram ao trabalho artesanal” (8).

Se hoje a gente olhar as mostras de design pelos museus, as revistas especializadas, as feiras, não haverá como discordar do poeta. Pois, como ele mesmo disse, “o artesanato não nos conquista somente por sua utilidade. Vive em cumplicidade com os nossos sentidos, e daí ser tão difícil desprender-nos dele. É como jogar um amigo na rua” (9).

A fraternidade original entre os homens, de que fala Paz, não poderá sobreviver se, nesse novo movimento de aproximação entre design e artesanato, vir a imperar essa dicotomia que mencionamos há pouco, entre o designer que entra com o cérebro e o artesão que colabora com a destreza, a habilidade. Se ela persistir, não somente estaremos negando a atribuição mental a quem trabalha com as mãos, mas também negando a imensa possibilidade das mãos trazida para aqueles que até então estavam desconectados dessa maravilhosa possibilidade.

Em seu texto “O elogio da mão”, o filósofo e historiador da arte Henri Focillon, diz que “a possessão do mundo exige uma espécie de faro tátil”. Recusando-se a ver a mão como “a serva dócil do espírito”, ele sentencia: “A arte se faz com as mãos. São elas o instrumento da criação, mas também o órgão do conhecimento.” E mais adiante: “A mão é ação, ela cria e, por vezes, seria o caso de dizer que pensa” (10).

Se pudermos reconciliar dentro de nós próprios o pensar e o fazer, com as mãos e com a cabeça, e se pudermos fazer isso juntos – não importa se temos larga ou restrita instrução formal, se vivemos na cidade ou no campo, no hemisfério Sul ou no Norte – penso que teremos objetos que falam ao coração e à alma de que os faz e de quem os compra ou recebe. E assim vamos poder contrapor à racionalidade do mundo industrial, à estreiteza da visão que transforma tudo em mercadoria e aos gadgets eletrônicos com os quais também temos que nos cercar, um encantamento com a vida, por meio da nossa alma.

notas

NE

Artigo baseado em palestra ministrada pela autora na VI edição dos Seminários Internacionais Museu Vale, com o tema “Homo faber: O animal que tem mãos”, Vila Velha, ES, 19 de março de 2011.

Artigo baseado em palestra ministrada pela autora na VI edição dos Seminários Internacionais Museu Vale, com o tema “Homo faber: O animal que tem mãos”, Vila Velha, ES, 19 de março de 2011.

1

Debate ocorrido em palestra realizada na ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e publicada pela revista Rumo (s/d). Extraí a frase de Israel Pedrosa: poéticas da cor nascente (Rio de Janeiro: Uerj, 2004. p. 9) apud BALBI, Marília. Portinari, o pintor do Brasil. São Paulo, Boitempo, 2003.

Debate ocorrido em palestra realizada na ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e publicada pela revista Rumo (s/d). Extraí a frase de Israel Pedrosa: poéticas da cor nascente (Rio de Janeiro: Uerj, 2004. p. 9) apud BALBI, Marília. Portinari, o pintor do Brasil. São Paulo, Boitempo, 2003.

2

DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. São Paulo, Edgard Blucher, 2000.

DENIS, Rafael Cardoso. Uma introdução à história do design. São Paulo, Edgard Blucher, 2000.

3

As principais referências do pensamento e da obra de Aloísio Magalhães estão em: LEITE, João de Souza (org.). A herança do olhar – o design de Aloísio Magalhães. Edição de arte de Felipe Taborda. Rio de Janeiro, Senac Rio, 2003; MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira/Fundação Roberto Marinho, 1997.

As principais referências do pensamento e da obra de Aloísio Magalhães estão em: LEITE, João de Souza (org.). A herança do olhar – o design de Aloísio Magalhães. Edição de arte de Felipe Taborda. Rio de Janeiro, Senac Rio, 2003; MAGALHÃES, Aloísio. E triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira/Fundação Roberto Marinho, 1997.

4

Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da vida – Arquitetura Pintura Escultura Música Artes Visuais. Diário de Notícias, Salvador, 7 set. 1958. As principais referências do pensamento e da obra de Lina estão nos seguintes livros: FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996; BARDI, Lina Bo. Tempos de grossura: o design no impasse. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da vida – Arquitetura Pintura Escultura Música Artes Visuais. Diário de Notícias, Salvador, 7 set. 1958. As principais referências do pensamento e da obra de Lina estão nos seguintes livros: FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). Lina Bo Bardi. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1996; BARDI, Lina Bo. Tempos de grossura: o design no impasse. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

5

Apud DANTAS, Paulo. Sagarana emotiva. O Estado de São Paulo, São Paulo, 29 jun. 1968. Suplemento literário, ano 12, n. 583. Sandra Vasconcelos a utilizou como título de sua tese de doutorado apresentada e defendida em São Paulo, na FFLCH-USP, em 1991, e editada no livro VASCONCELOS, Sandra G. T. Puras misturas – estórias em Guimarães Rosa. São Paulo, Hucitec/Fapesp, 1997.

Apud DANTAS, Paulo. Sagarana emotiva. O Estado de São Paulo, São Paulo, 29 jun. 1968. Suplemento literário, ano 12, n. 583. Sandra Vasconcelos a utilizou como título de sua tese de doutorado apresentada e defendida em São Paulo, na FFLCH-USP, em 1991, e editada no livro VASCONCELOS, Sandra G. T. Puras misturas – estórias em Guimarães Rosa. São Paulo, Hucitec/Fapesp, 1997.

6

Design anônimo sul punto vendita (Anonymous design in points of sales), Mario Botta. Ottagono, Milão, out. 2004, 4 páginas. No artigo, o arquiteto comenta a exposição “Design popular da Bahia”, que viu no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.

Design anônimo sul punto vendita (Anonymous design in points of sales), Mario Botta. Ottagono, Milão, out. 2004, 4 páginas. No artigo, o arquiteto comenta a exposição “Design popular da Bahia”, que viu no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.

7

Mostra realizada na FAU USP em novembro de 2010, promovida pela Fundação Joaquim Nabuco. No catálogo, o crítico Chico Homem de Melo fala do “estilete afiado de Petrônio”.

Mostra realizada na FAU USP em novembro de 2010, promovida pela Fundação Joaquim Nabuco. No catálogo, o crítico Chico Homem de Melo fala do “estilete afiado de Petrônio”.

8

O texto "Ver e usar: arte e artesanato" foi escrito por Paz, em 1973, durante uma temporada que ele passava em Cambridge, Massachussets, e inserido em Convergências: ensaios sobre arte e literatura, publicado no Brasil pela Rocco em 1991.

O texto "Ver e usar: arte e artesanato" foi escrito por Paz, em 1973, durante uma temporada que ele passava em Cambridge, Massachussets, e inserido em Convergências: ensaios sobre arte e literatura, publicado no Brasil pela Rocco em 1991.

9

Idem, ibidem.

Idem, ibidem.

10

FOCILLON, Henri. Elogio da mão. Tradução de Samuel Titan Jr. Serrote, São Paulo, n. 6, Instituto Moreira Salles.

FOCILLON, Henri. Elogio da mão. Tradução de Samuel Titan Jr. Serrote, São Paulo, n. 6, Instituto Moreira Salles.

sobre a autora

Adélia Borges é curadora independente e jornalista. Escreve sobre design para jornais e revistas desde os anos 1970 e é autora de diversos livros. Foi diretora do Museu da Casa Brasileira de 2003 a 2007 e foi curadora-chefe da Bienal de Design em 2010.

Fonte: Revista Vitruvius

Nenhum comentário:

Postar um comentário